「初心者でもDIYで木材塗装はできる?」

「DIYで塗装をして木材の家具をアレンジしたい!」

このように考えている方は多いと思います。

木材は住宅のドアや柱など、あらゆる建具に使用されています。また、木材の家具は人気があり、需要が衰えることはありません。

そんな木材の建具・家具などをより綺麗に見せたい、色を変えておしゃれな雰囲気にしたい、という時は、DIYでの塗装がおすすめです。

今回は、初心者がDIYで木材の塗装を行うのにおすすめの塗料、塗り方などを解説します。

目次

DIYでもできる!木材塗装のメリットとは

木材塗装というと、プロの職人さんに依頼しなければいけないイメージですよね。 しかし、実際には道具を用意して、正しい方法で行えばDIYでも可能です。木材は、塗装の中でも初心者が取り組みやすい素材なので、ぜひチャレンジしてみてください。 木材塗装を行うメリットは、主に2つです。

木材の美しさを引き出す

木材塗装を行う最大のメリットは、木材の美しさを引き出すことにあります。

木目を活かすタイプの塗料であれば、木材の木目を際立たせることが可能です。色味が不均等な場合でも、塗装することで均一に仕上げることができます。

木目を隠すタイプの塗料であれば、木材の風合いは残しつつ、色を変えてオリジナリティをプラスできます。(塗料の種類については後述します。

木材を保護して寿命を延ばす

塗装を施した木材は、紫外線による変色や湿気の影響から保護されます。木材を塗料で保護すると、通常よりも寿命を延ばすことが可能です。

特に湿気は、木材に浸透するとカビや劣化の原因になるため、木材の天敵ともいえる存在です。

塗料の中には、防カビ機能や防腐機能を持ったものもあるため、木材の保護を目的に塗装するのであれば、これらの使用も検討しましょう。

DIYの木材塗装でおすすめの塗料と特徴

まず、木材塗料の種類はおおまかに2つに分けられることを知ってください。 1つは、造膜性塗料(ぞうまくせいとりょう)と呼ばれるもの。塗ることで木材の表面に膜を形成し、紫外線や雨などから保護する機能を持ちます。塗膜性塗料の代表例として、ニスやペンキが挙げられます。 もう1つは、含浸性塗料(がんしんせいとりょう)と呼ばれるものです。塗ると木材の中に浸透し、内側から保護する機能を持ちます。含浸性塗料の代表例として、オイルステインや水性ステインなどが挙げられます。 どれを選ぶかで木目の出方や色合いが異なるため、仕上がりイメージに合った塗料を選択しましょう!

ニス

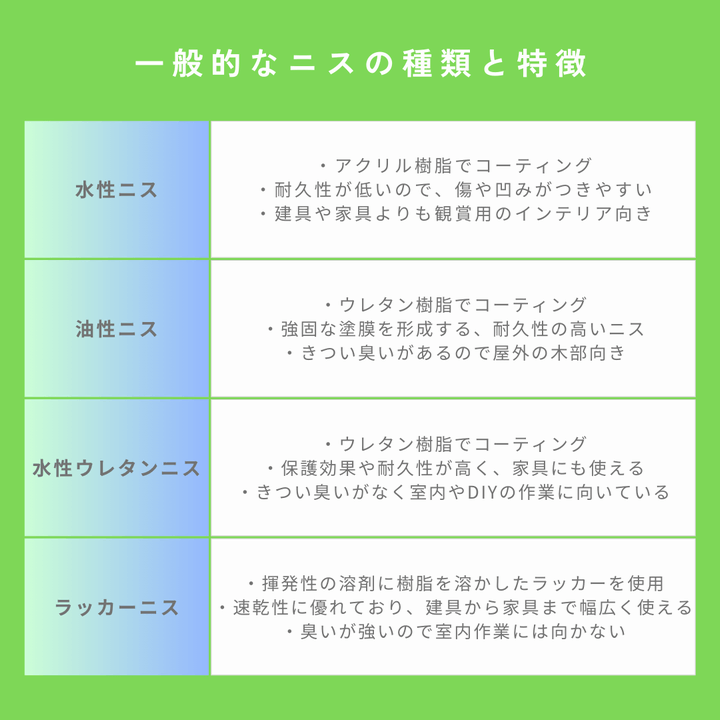

ニスとは、樹脂と溶剤を主成分とした、透明もしくは半透明の塗料のことです。

従来の透明タイプのニスは、塗った後、木材に光沢が出るのが特徴的です。

最近では、着色剤やつや消し剤が混合された、造膜と着色の2つの機能を持ったニスも増えてきています。

顔料の配合量が少ないものが多いため、木目を活かしつつ、木材の保護をしたい場合に最適です。

DIYで屋内塗装を行う場合は、臭いの少ない水性ニスや水性ウレタンニスがおすすめです。

ニスは主に5種類に分けられます。

DIYで屋内塗装を行う場合は、臭いの少ない水性ニスや水性ウレタンニスがおすすめです。

水性ニスは100円ショップでも売られているので、気軽に試すことができますよ!

化学物質過敏症の方や小さなお子さんがいるご家庭では有害物質ゼロ、無害無臭のオーガニックニスが安心です。

ペンキ

ご存じの方も多いと思いますが、ペンキは油(主に植物性)や合成樹脂や顔料を調合したものです。木材を保護しつつ、木目を隠した仕上げにしたい場合に最適です。

ペンキは主に色をつける目的で使用されるものなので、本来は塗料とは別物とされています。

しかしながら、実際にはペンキが乾燥して固まると塗膜が形成され、木材を保護する役目を果たします。ですので、広くはペンキも塗料の一種と捉えられています。

ペンキには、主に油性と水性の2種類があります。

油性のペンキは、希釈にシンナーなどの有機溶剤を用いたもので、塗膜の耐久性に優れています。その反面、塗装の際や塗装後に強い臭いを発するなど、DIYや室内塗装には向かない特性を持ちます。

一方、水性のペンキは希釈に水を用いたもので、臭いが少ない特長があります。大気汚染やシックハウス症候群の原因となるVOC(揮発性有機化合物)も少ないため、DIYで木材塗装を行う際におすすめです。

オイルステイン・水性ステイン

ステインとは、木材に浸透させて着色する塗料のことです。

ニスが光沢のある仕上がりなのに対し、ステインは光沢が少なく、木材本来の質感を生かすことが可能です。

ステインには2種類あり、油性のオイルステイン・水性ステインに分けられます。

木材を内側から保護するのがオイルステイン、塗膜が形成されないのが水性ステイン。両者の大きな違いは成分にあります。

オイルステインは染料やシンナーなどを含み、木材にツヤを持たせることが可能です。

一方、水性ステインは顔料や水で構成されるため、ツヤはあまり出ません。

オイルステインは速乾性や耐久性に優れていますが、きついシンナー臭があるので室内塗装には向きません。

DIYで内装や家具の塗装をするなら、シンナー臭のない水性ステインをおすすめします。水性ステインはカラーバリエーションも豊富なので、内装や家具のアレンジに活用できます。

DIYで木材塗装を実践|塗料の塗り方やポイント

ここでは、前項でご紹介した塗料のそれぞれの塗り方とポイントをご紹介します。 どの塗料を塗る場合も、作業前には必ず周囲を養生するようにしましょう!

ニスの塗り方

1、サンドペーパーで木材の表面を研磨します。使用する紙やすりは、300番くらいまでのものを使うのがベター。木目方向にやすりがけをし、木材の凹凸をフラットにします。

2、ニスをしっかり混ぜたら、木の粉を乾いた布で拭き取り、まずは狭い範囲を試し塗りしてください。ニスが固いと思ったら、うすめ液で希釈しましょう。

3、木目に沿って一方向にハケを動かし、木材全面に均一な厚みでニスを塗ります。

4、一旦、完全に乾燥させます。その間、ハケは洗っておき、ニスで固まるのを防いでください。

5、400番の紙やすりで表面を整え、2度塗りを行います。この時、1回目の塗装と同じように、木目に沿ってなるべく一方向に素早く塗るのがポイントです。

6、木材への保護機能を高めたい場合は3度塗りを行い、完全に乾燥させてください

ペンキの塗り方

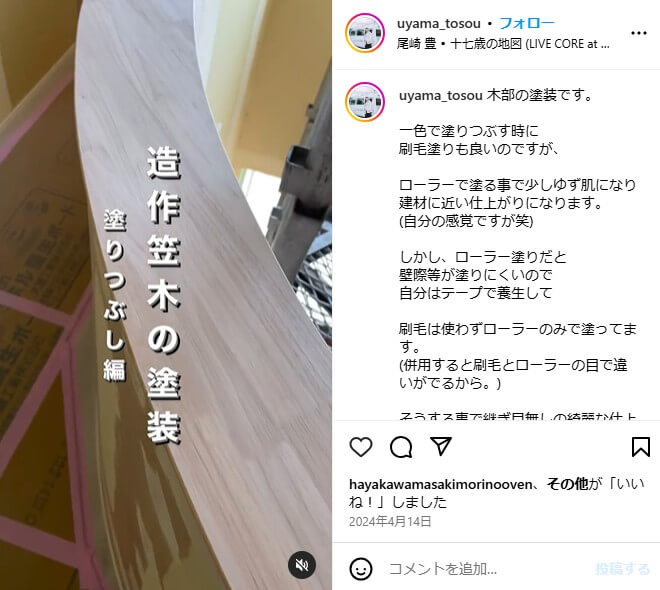

1、乾いた布で木材表面の埃や油分、水分などを取り除きます。120〜150番のやすり、180〜240番のやすり、といったように、目の粗いやすりから順に使用し、表面を整えてください。 2、狭い箇所から塗り始め、後に広い箇所に塗っていきます。ペンキを塗る道具にはハケやローラーがありますが、ハケは狭い箇所、ローラーは広い箇所というように使い分けをするのが一般的です。また、ハケは木目に沿って、ローラーはWの字を描くように塗るのがポイントです。 3、製品ごとの指示に従い、十分に乾燥させてから、2度塗り、3度塗りを行います。重ね塗りには、ペンキの厚みを均一にし、色を鮮明にする効果があります。

ステインの塗り方

1、木材に240番の紙やすりでやすりがけを行い、ステイン塗料のノリを良くします。表面が粗い木材の場合、80番⇒150番⇒240番の順にやすりがけを行います。

2、ステイン塗料を小さめの塗料缶などに移し、ハケでしっかり混ぜておきます。

3、木材にステインを塗りこんでいきます。ステインを塗る方法には2つあるので、それぞれのコツをご紹介します。

4、(ハケで塗る)ステインを含ませたハケを木目に沿って動かし、均一に塗っていきます。一度にたくさん塗るのではなく、薄く広げるように塗ることが大切です。

(布で塗る)布(ウエス)やスポンジなどで少しずつ染み込ませます。布の一部にステインを吸い込ませ、木口(木材の断面部)から塗っていきます。布を使った仕上げ方法は「ワイピング」と呼ばれており、円を描くように拭き上げるのがポイントです。

「ハケで塗ってから、布で拭き取る」方法を使えば、色むらを抑えられます。

5、乾燥させてから、重ね塗りをします。だいたい、2〜3回繰り返せばOKです。

6、完全に乾燥したら、ニスなどで仕上げて保護機能を追加します。

まとめ|DIYで木材塗装するなら臭いのない塗料がおすすめ

今回は、DIYで木材塗装を行うのにおすすめの塗料、塗り方などを解説しました。 この記事では、初心者向けの木材用塗料として、ニス・ペンキ・オイルステイン・水性ステインの4種類をご紹介しました。 どの塗料を使っても、初心者がDIYで木材塗装することは可能ですが、室内で塗装する場合や室内の建具や家具に塗装する場合は、「臭い」に気を付けた方がよいです。 油性ニスやラッカーニス、油性ペンキ、オイルステインなどは、きついシンナー臭を発するため、室内の塗装には向いていません。 これらの塗料にはVOCも多く含まれるため、環境や化学物質過敏症の方への影響も大きいです。

DIYで木材塗装するなら、水性ニスや水性ペンキ、水性ステインがおすすめ。中でも、オーガニックで無害無臭のクリアニスやオーガニックで有害物質を除去するペンキは安心安全なので、化学物質過敏症やアレルギー体質の方に一押しです!

WEBライター 原野 光佳(はらの るか)

WEBライターとして、さまざまなジャンルの記事を執筆しています。インテリアデザインやおしゃれな家具・雑貨、色の持つ効果などに関して勉強中です。化粧品や食品などもオーガニックを好んでおり、ユーザー目線でオーガニックペイントの魅力を伝えていきます!