目次

結論:二酸化チタンは日本の国立医薬品食品衛生研究所で実施した試験で口にしても問題ないことがわかっている

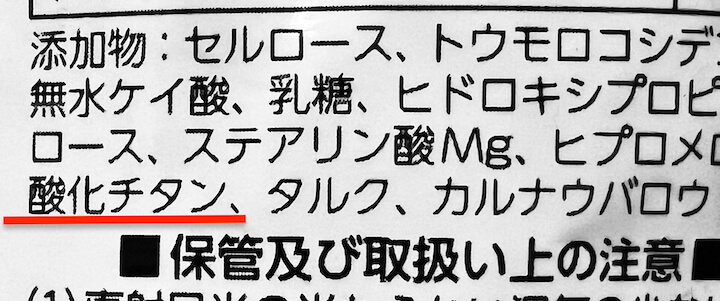

二酸化チタンは現在でも日本の食品添加物や化粧品の添加物として使用が許可さされた物質です。 白い着色料として使用されています。 わかりやすい違いの画像を出しているショップがあったので紹介します。

グループ2B 発がん性がある可能性があるとは?

発がん性がある、ではなくて「発がん性がある可能性がある」ってややこしい表現ですよね!? あるかもしれないし、ないかもしれないってことでよくわからない… 他にグループ2Bに分類されるものってどんなものなの?と調べると農林水産省のホームページ上では「わらび、漬物、鉛、PFOA、アスパルテームなど」 わらびやお漬物も二酸化チタンと同じグループ2Bで発がん性がある可能性があるものなの???!!! お漬物は発酵食品だし健康に良いと思って食べてますよ…

IARC発がん性分類とは?

農林水産省のホームページによると、以下の通り。IARCによる発がん性の分類は、人に対する発がん性があるかどうかの「証拠の強さ」を示すものです。

物質の発がん性の強さや暴露量に基づくリスクの大きさを示すものではありません。

グループ1 ヒトに対して発がん性がある。

このカテゴリーは、ヒトにおいて「発がん性の十分な証拠」がある場合に適用される。

また、「暴露を受けたヒトにおいて作用因子が発がん性物質の重要な特性を示す有力な証拠」があり、かつ実験動物において「発がん性の十分な証拠」がある場合はこのカテゴリーに分類される可能性がある。

例としてはアルコール飲料やベンゼンなど。喫煙もここに入ります。

加工肉(ハム・ソーセージ等)もグループ1です。

ただ世界保健機関(WHO)は「がんのリスクを減らすために加工肉の摂取を適量にすることを奨励したものであり、加工肉を一切食べないよう求めるものではない」と発表しています。

グループ1のものでも一切体内に入れてはいけないというわけではなく、知らずに大量に摂取し続けることを避ける生活を推奨しています。参考までに加工肉は大腸がんのリスクを増やします。グループ2B ヒトに対して発がん性がある可能性がある。

このカテゴリーは一般的に、発がん性評価のワーキンググループが下した評価が、以下のうちいずれか1つのみを含む場合に適用される。

・ヒトにおいて「発がん性の限定的な証拠」がある

・実験動物において「発がん性の十分な証拠」がある

・「作用因子が発がん性物質の重要な特性を示す有力な証拠」がある

例としてはわらび、漬物、鉛、PFOA、アスパルテームなど

グループ3 ヒトに対する発がん性について分類できない。 他のグループに分類できない作用因子は一般にこのカテゴリーに分類される。

EUでの二酸化チタン使用全面禁止に関して

EUでは2022年から食品に添加することを全面的に禁止しました。 欧州食品安全機関(EFSA)から、食品添加物二酸化チタンについ ては遺伝毒性の懸念を排除できないとして「もはや安全であるとみなすことはできない」と の結論が公表されたのです。

遺伝毒性とは何か?

遺伝毒性(Genotoxicity)とは、外来性の化学物質や物理化学的要因、もしくは内因性の生理的要因などによりDNAや染色体、あるいはそれらと関連するタンパク質が作用を受け、その結果、細胞のDNAや染色体の構造や量を変化させる性質(事象)をいう。中略 体細胞にこれら事象が起これば、がん化の引き金となり、生殖細胞に起これば次世代につながる遺伝病の原因となりうる。

そのニュースを聞くと、有害と思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

日本は食品の安全性に関しては遅れてるのでは?と不安に思うかもしれません。

しかし調べてみると

きちんと二酸化チタンの安全性を確認して、

日本では食品添加物として許可していました。

さらにイギリス、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアでも食品添加物としての二酸化チタンの安全性についてヒト健康に懸念を及ぼす決定的な科学的証拠はないと判断されています。

アメリカのFDAにおいては、二酸化チタンの食品添加物としての使用は食品の重量1%を超えないことを条件に使用が認められています。

エコス社の二酸化チタンを使うことへのコメント

エコスオーガニックペイントで

白い顔料として二酸化チタンが使用されています。

Q なぜ二酸化チタンではなく天然の物を使わないのですか?

A 二酸化チタンは口に入れても安全な物質です。

食品や化粧品等にも使われています。

天然の乳白剤は素材としては乏しく、ペイントとして使用するには4〜5度塗りしないときちんと表面を塗れないため適切ではありません。

二酸化チタン(酸化チタン)の安全性に関するまとめ

二酸化チタンは、食品や化粧品の添加物として広く使用されています。 国際がん研究機関(IARC)により発がん性がある可能性があるグループ2Bに分類されていますが、日本の国立医薬品食品衛生研究所の試験で 人体への安全が懸念されるほどの吸収がされることは難しく、 食品添加物としての安全性が確認されています。 EUでは添加物としての使用が禁止されていますが、これは欧州食品安全機関(EFSA)が結論づけた遺伝毒性の評価に基づくもので、日本やカナダ、イギリス、ニュージランド、オーストラリア、アメリカなどではこの評価を支持することは困難としています。