「ペンキと絵の具の違いはどこにあるの?」

そんな単純な疑問を抱いたことはありませんか?

ペンキは壁や家具に塗るもの、絵の具は画用紙や水彩紙に絵を描くもの…というように、なんとなく使い道の違いは分かるものの、明確な違いが分からない人は案外多いはずです。

特に、水性ペンキとアクリル絵具は見た目や発色もよく似ているため、区別がつきにくいと思います。

そこでこのコラムでは、ペンキと絵の具の違いを解説していきます。

成分や用途など、それぞれの特徴を比較していくので、ペンキと絵の具のどちらを使用すればよいか迷っている方は、ぜひご一読ください。

目次

ペンキと絵の具の違いを成分で比較

まずは分かりやすいところで、ペンキと絵の具の成分の違いを比較していきましょう。ペンキにも絵の具にも「油性」「水性」の2種類があり、それぞれ成分構成が違います。

油性ペンキ・水性ペンキ・油性絵具・水性絵具の4種類の違いにも着目してみてください。

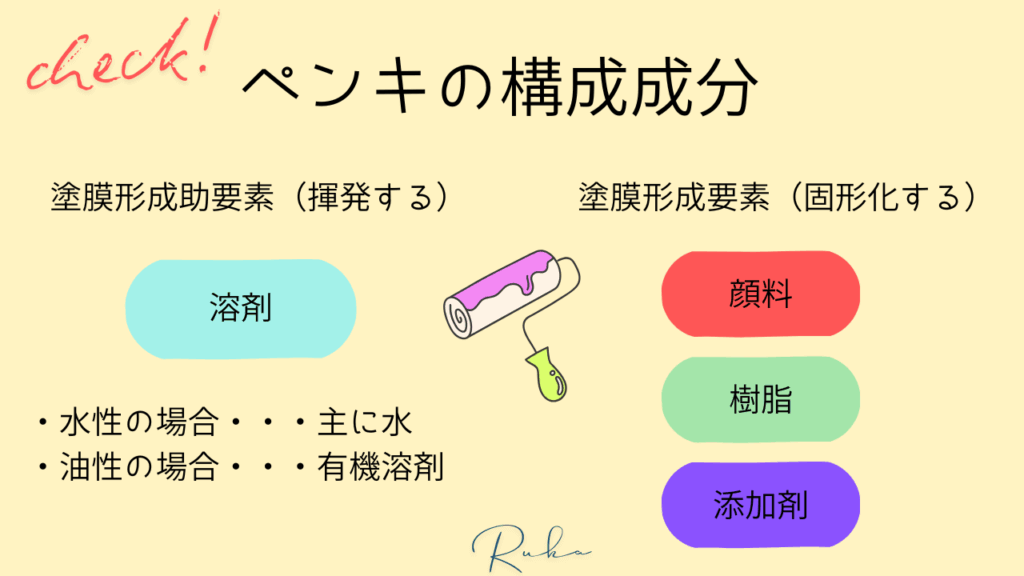

ペンキは溶剤+樹脂+顔料+添加剤で構成

油性ペンキ、水性ペンキともに構成成分は「溶剤」「樹脂(合成樹脂)」「顔料」「添加剤」というのが基本です。

このうち、溶剤以外は塗膜形成要素として働きます。

ペンキに用いられる樹脂には、アルキド樹脂やアクリル樹脂、ウレタン樹脂などさまざまな種類があり、耐久性・耐候性を高める機能を持つものが多いです。また、バインダー(接着剤)の役割も持ちます。

顔料はカラーペンキに含まれる成分で、主に着色する目的で用いられます。

油性ペンキと水性ペンキの大きな違いは、溶剤の成分です。油性ペンキには樹脂を溶解する作用のある有機溶剤が含まれており、シンナーなどが該当します。水性ペンキには粘度調整のために水を使用します。(少量の有機溶剤を用いることもあります)。

そのほか、目的に応じた機能を追加するため、防腐剤やつや消し剤などの添加剤が用いられます。

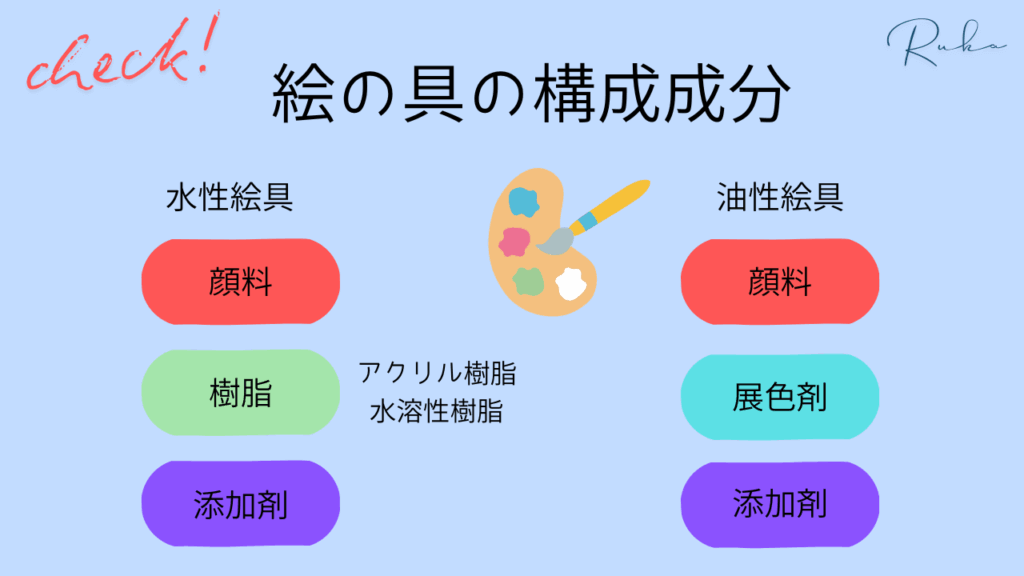

絵の具は水溶性樹脂+顔料+添加剤で構成

顔料は、着色を目的とした成分なので、絵の具には必須となります。

バインダー(接着剤)として、アクリル絵の具にはアクリル樹脂が用いられます。対して、水彩絵の具には「アラビアゴム」と呼ばれる水溶性樹脂が用いられます。

油性絵具は、乾性油からできた「展色剤」が含まれるのが特徴的です。展色剤はバインダーの役割が大きく、主に植物性の油が使用されます。

上記に加え、乾燥を早めたりカビを防止したりする目的で添加剤が用いられます。

ペンキと絵の具の違いを用途で比較

「この素材を塗装するにはペンキと絵の具のどちらがいい?」

「室内塗装に絵の具は使えないの?」

といった疑問をお持ちの方は、以下の比較内容を参考に、最適なほうを選んでください。

ペンキは塗装対象を保護する役目を持つ

一般的に、ペンキは絵の具よりも耐久性や耐候性に優れており、塗装対象を保護する役目が大きいです。もともと、ペンキは色を付けるためのものというよりは、素材を雨風や紫外線、埃、湿気などから守るために用いられていました。塗料自体は遥か昔、縄文時代の頃から存在していたといわれていますが、日本で初めて顔料が使われるようになったのは弥生時代以降です。

塗料に色を付け、美観を向上するという目的は後から加わった役割。今の家庭用ペンキには、丈夫な塗膜を形成するための樹脂が含まれており、屋外環境にも耐えられる保護性能が備わっています。

耐水性にも優れているため、油性・水性問わず乾燥後は水で流れ落ちることはありません。

木や金属、コンクリート、壁紙(クロス)、石膏ボード、プラスチックなど塗装できる素材も幅広いです。

以上のような機能を持つため、ペンキは外壁塗装や室内塗装、家具塗装に向いています。

絵の具は作品づくりや芸術活動で用いられる

その理由は、絵の具の成分や機能にあります。

一般的に、絵の具に用いられている樹脂の量はペンキよりも少ないです。

しかも、絵の具に用いられる樹脂は水で溶け出してしまうものが多く、耐水性が低いため、雨風や砂埃に弱い特徴があります。

よって、絵の具は外壁塗装や室内塗装には適していません。

そもそも、絵の具のルーツや歴史はペンキとは異なっており、絵の具は「絵を描く」ことを目的に作られたものです。特に、水彩絵の具は耐水性や耐候性がないため、絵を描くのに特化した絵の具といえます。

また、柔軟性のある塗膜を形成するので、温度や湿度により伸縮する素材にも向いています。

こうした特徴を持つため、アクリル絵の具は絵を描く以外にも、小型家具や小物、室内ウォールアートの塗装などに使用されます。

塗装できる素材も、木や金属、コンクリートとさまざまで、アクリル絵の具をペンキの代わりに使う人もいるようです。

最近では、布をペイントするための「布絵の具」も普及しています。有名メーカーの参入やDIY・ハンドメイドブームなどもあって、オンラインショップでも簡単に入手できるようになりました。

ペンキと絵の具の違いをその他の要素で比較

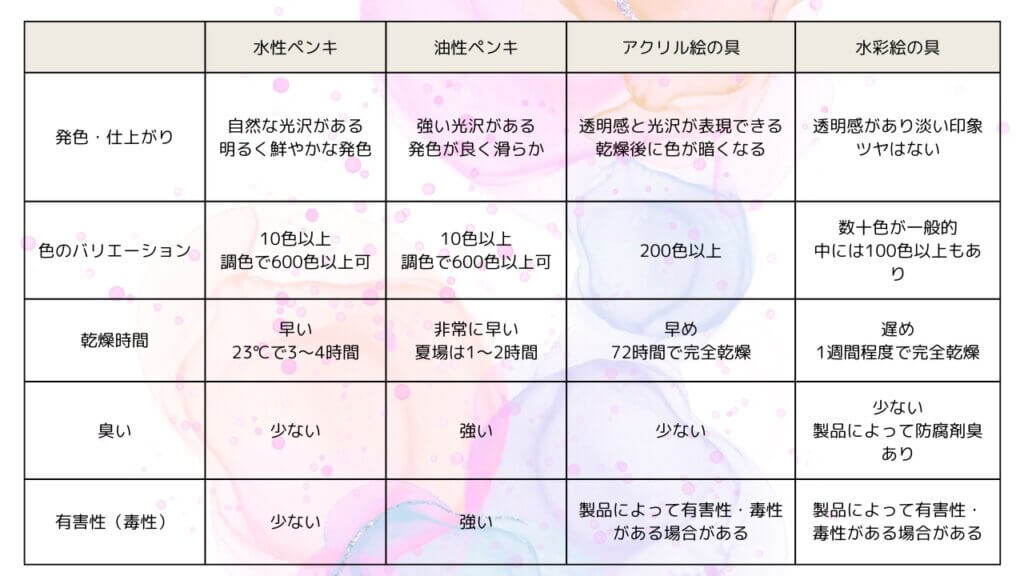

わかりやすく、表でまとめてみましょう。

以下で項目別に詳しく説明します。

ペンキは光沢が強く、絵の具は透明感がある

一般的に、油性ペンキは水性ペンキよりも強い光沢があり、美しい艶が出るのが特徴的です。水性ペンキはマットな質感のものが多く、ツヤの有無は製品によって異なります。

一方、絵の具は光沢感よりも透明感が際立った仕上がりです。アクリル絵の具では、乾燥後に色が暗くなる現象が起きることがあります。

色のバリエーション

絵の具のカラーバリエーションは、学童用・一般用の水彩絵の具やポスターカラーなどの基本セットは 12色~24色で作られていることが多いです。赤・青・黄の三原色を混ぜて多彩な色を表現できます。プロ用のアクリル絵の具や油絵の具はメーカーによっては 100色以上 のラインナップを展開している製品もあります。

つまり、絵の具は基本セットでも混色で幅広い色を作れますが、プロ用になると「混ぜなくてもそのまま使える色」が豊富に揃っているのが特徴です。

ペンキのカラーバリエーションはDIYや建築、インテリアなどに使われ、ブランドごとに色の展開が大きく異なります。一般的なホームセンターのペンキは白や黒、赤、青、黄色など 10~20色前後が中心ですが、インテリア・外壁用ブランドのペンキは数百色規模のバリエーションを用意しており3500色以上のカラーサンプルを用意している海外ブランドもあります。ペンキは混ぜて使うこともできますが、多くのブランドがあらかじめ微妙なニュアンスを揃えているため、好みの色を選びやすいのが特徴です。

海外ではインテリアのペンキが人気でホームセンターでも気に入った色を選ぶとその場で調色できる機械があります。